山車まつり

第23回 高崎山車まつり(通算:51回)

高崎山車 19台勢揃い!〜北・中央・東・南地区〜

概要

| 集結式 | 8月23日(土) 16:00~16:15 |

|---|---|

| 山車叩き合い | 8月23日(土) 18:00~19:00 8月24日(日) 18:30~19:30 |

| 山車勢揃い | 8月24日(日) 16:30~17:30 |

参加団体

北 ①[北]並榎町 大正4年作 鏡獅子、②[北]住吉町 大正13年作 蘭陵王、③[北]相生町 大正13年作 源為朝、④[北]請地町 大正23年作 羽衣の舞、 ⑤[北]成田町 昭和8年作 素盞鳴尊、⑥[北]末広町 昭和11年作 静御前、⑦[北]本町二丁目 大正2年作 弁財天、⑧[北]本町三丁目 大正7年作 石橋の舞

中央 ⑨[中央]赤坂町 大正12年作 万年猿、⑩[中央]常盤町 昭和57年作 牛若丸、⑪[中央]歌川町 大正13年作 藤原定家、⑫[中央]並榎坂下 昭和3年作 小鍛冶、 ⑬[中央]柳川町 大正13年作 日本武尊、⑭[中央]新紺屋町 大正13年作 三番叟、⑮[中央]寄合町 大正3年作 弁慶勧進帳、⑯[中央]田町一・二・三丁目 大正12年作 神功皇后

東 ⑰[東]田町四丁目 大正11年作 龍神の舞

南 ⑱[南]通町 大正元年作 乙姫、⑲[南]下和田町四丁目 昭和9年作 牛若丸

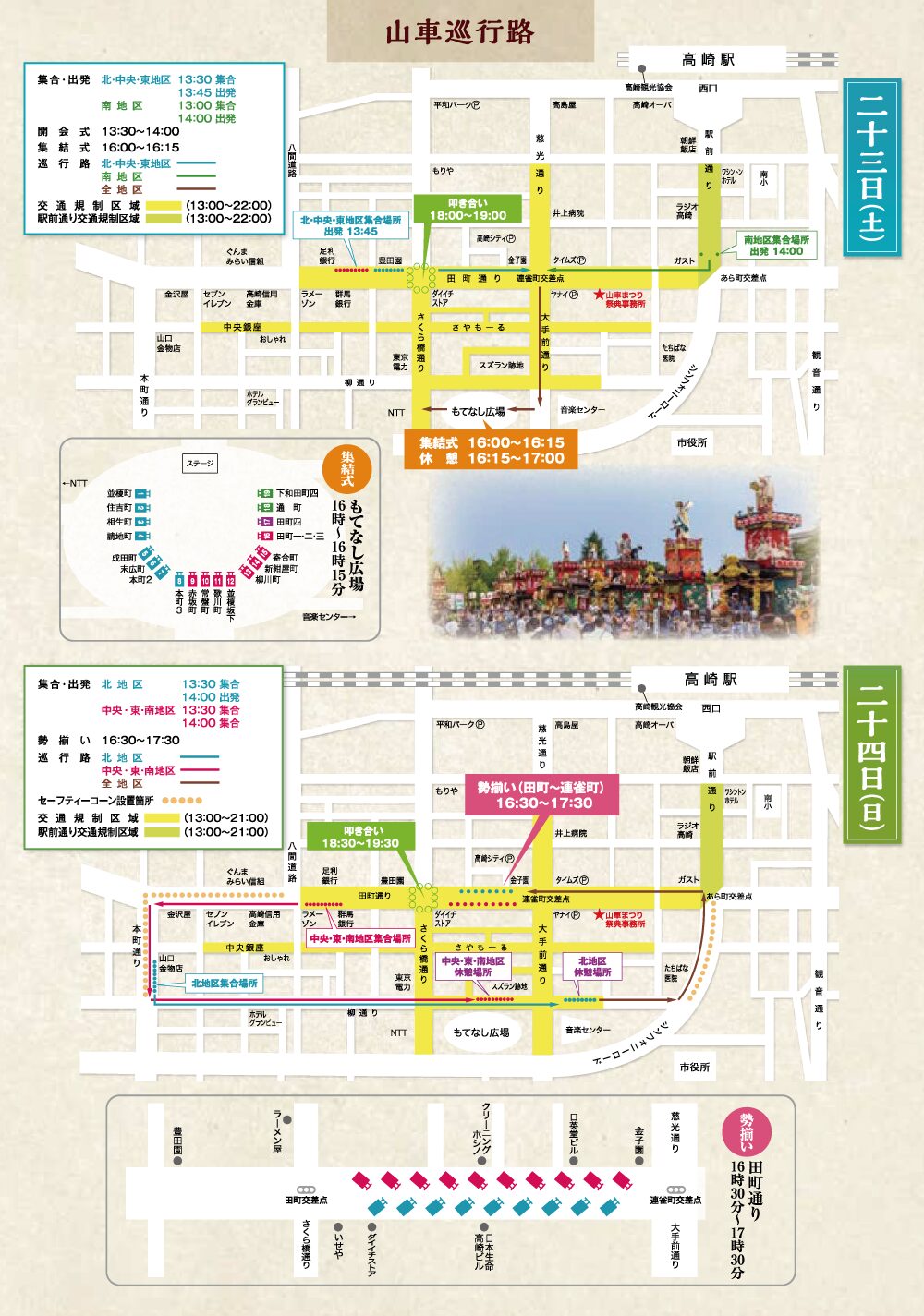

山車巡行路

出場町内の山車

交通規制区域

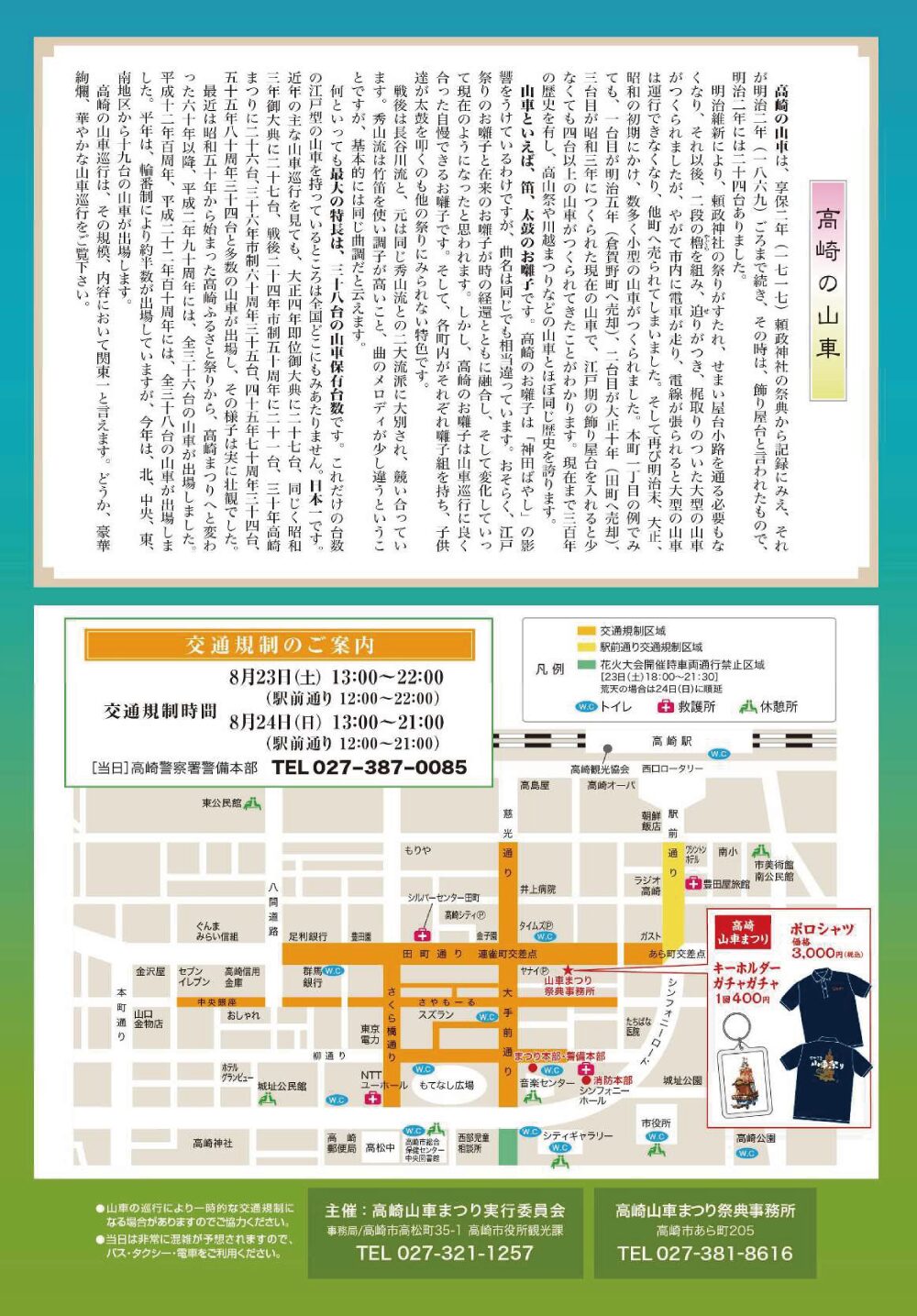

高崎の山車

高崎の山車は、享保二年(一七一七) 頼政神社の祭典から記録にみえ、それ が明治二年(一八六九) ごろまで続き、その時は、飾り屋台と言われたもので、 明治二年には二十四台ありました。

明治維新により、頼政神社の祭りがすたれ、せまい屋台小路を通る必要もなくなり、それ以後、二段の櫓を組み、迫りがつき、梶取りのついた大型の山車がつくられましたが、やがて市内に電車が走り、電線が張られると大型の山車は運行できなくなり、他町へ売られてしまいました。そして再び明治末、大正、昭和の初期にかけ、数多く小型の山車がつくられました。本町一丁目の例でみでも、一台目が明治五年(倉賀野町へ売却)、二台目が大正十年(田町へ売却)、三台目が昭和三年につくられた現在の山車で、江戸期の飾り屋台を入れると少なくても四台以上の山車がつくられてきたことがわかります。現在まで三百年の歴史を有し、高山祭や川越まつりなどの山車とほぼ同じ歴史を誇ります。

山車といえば、笛、太鼓のお囃子です。高崎のお囃子は「神田ばやし」の影響をうけているわけですが、曲名は同じでも相当違っています。おそらく、江戸 祭りのお囃子と在来のお囃子が時の経還とともに融合し、そして変化していって現在のようになったと思われます。しかし、高崎のお囃子は山車巡行に良く合った自慢できるお囃子です。そして、各町内がそれぞれ囃子組を持ち、子供達が太鼓を叩くのも他の祭りにみられない特色です。

戦後は長谷川流と、元は同じ秀山流との二大流派に大別され、競い合っています。秀山流は竹笛を使い調子が高いこと、曲のメロディが少し違うというこですが、基本的には同じ曲調だと云えます。

何といっても最大の特長は、三十八台の山車保有台数です。これだけの台数の江戸型の山車を持っているところは全国どこにもみあたりません。日本一です。 近年の主な山車巡行を見ても、大正四年即位御大典に二十七台、同じく昭和 三年御大典に二十七台、戦後二十四年市制五十周年に二十一台、三十年高崎 まつりに二十六台、三十六年市制六十周年三十五台、四十五年七十周年三十四台、五十五年八十周年三十四台と多数の山車が出場し、その様子は実に壮観でした。

最近は昭和五十年から始まった高崎ふるさと祭りから、高崎まつりへと変わった六十年以降、平成二年九十周年には、全三十六台の山車が出場しました。平成十二年百周年、平成二十二年百十周年には、全三十八台の山車が出場しま した。半年は、輪番制により約半数が出場していますが、今年は、北、中央、東、南地区から十九台の山車が出場します。

高崎の山車巡行は、その規模、内容において関東一と言えます。どうか、豪華絢爛、華やかな山車巡行をご覧下さい。

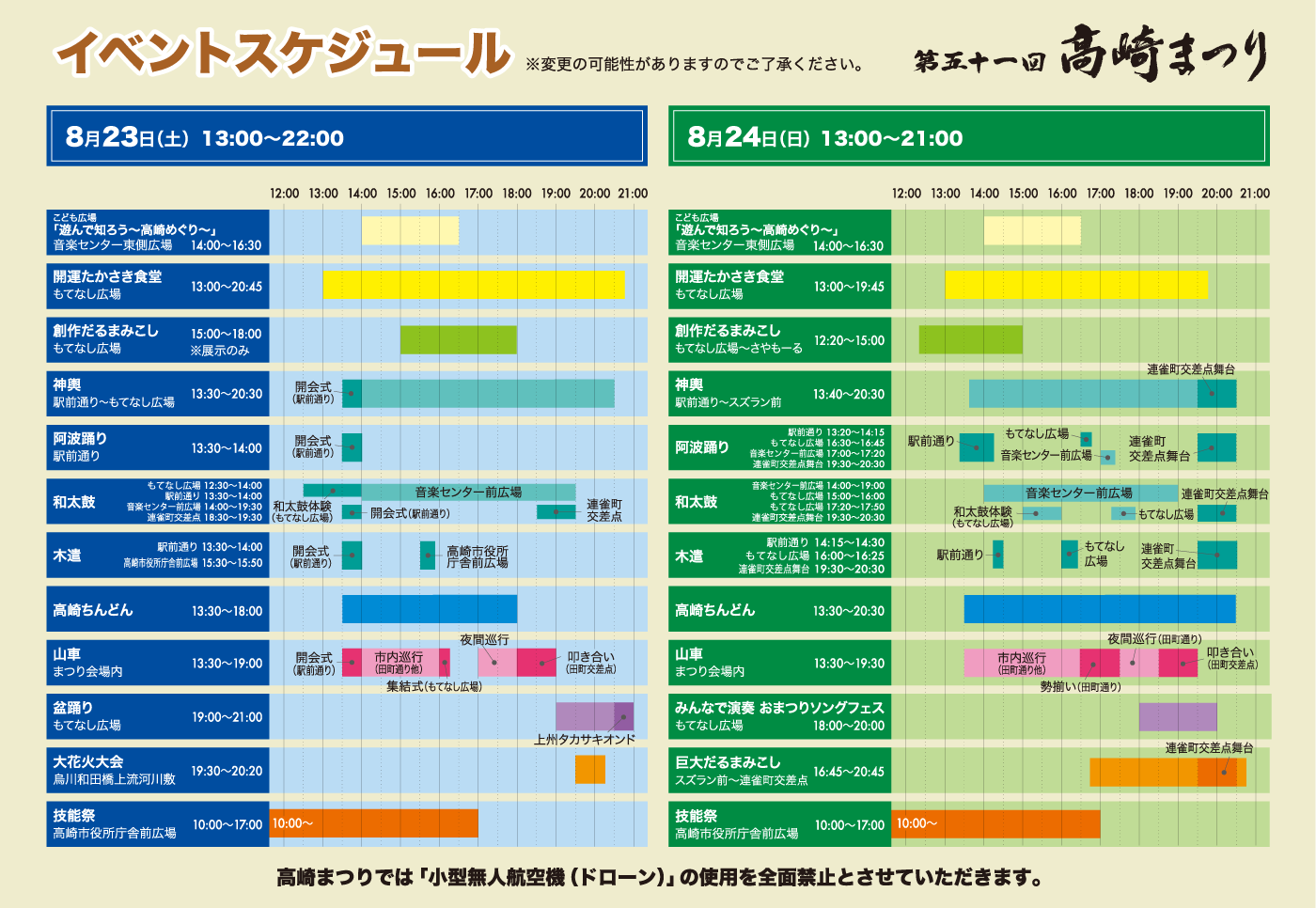

イベントスケジュール

交通規制

8月23日

交通規制:13:00~22:00

(駅前通り:12:00~22:00)

8月24日

交通規制:13:00~21:00

(駅前通り:12:00~21:00)

23日(土)は午後0時~10時、24日(日)は午後0時~9時までの間、八島町交差点~あら町交差点が交通規制区域となり車両の進入ができません。

市役所方面から高崎駅へ向かう方は、迂回をお願いいたします。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

24日(日)午後3時〜4時15分までの間、高崎駅西口ロータリーは交通規制のため進入できません。

当日わからない事などがございましたら、「まつり本部」までお気軽にお尋ねください。

.jpg)